10 violoncelles pour 1 violoncelle: les 100 ans de Valentin Berlinsky

Un grand violoncelliste a trouvé sa fille et sa petite-fille pour lui rendre hommage: Valentin Berlinsky aurait fêté ses 100 ans en début d’année. Qui ça? Ah! oui, vous connaissez Rostropovitch, Natalia Gutman, peut-être Daniel Shafran. Mais voilà: les membres de quatuors, aussi prestigieux soient ces derniers, demeurent dans l’ombre. Même quand ils en furent les piliers durant 60 ans.

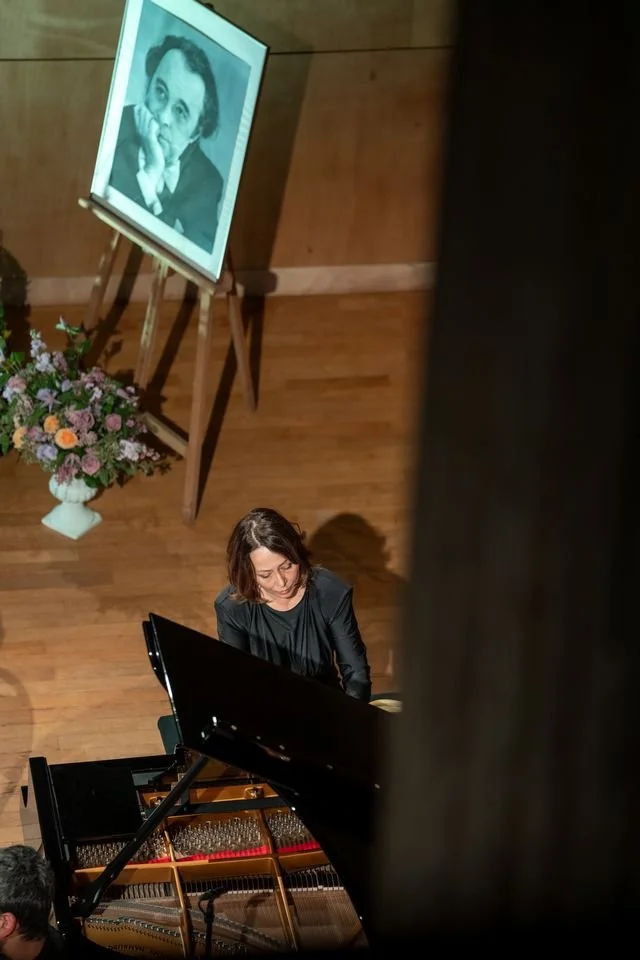

La photo de Valentin Berlinsky, sa fille au piano, le quatuor Van Kuijk © Studio Nath-Sam

C’était cette semaine, à Paris, salle Cortot, et je n’ai pu assister qu’au concert inaugural, vous saurez pourquoi. Valentin Berlinsky, donc, père de Ludmila Berlinskaïa, pianiste et organisatrice du festival de Rungis (voir ma chronique du 8 octobre), n’est peut-être pas le violoncelliste le plus connu qui soit, non plus que son quatuor, les Borodine, en un temps où, chez nous (je veux dire en Occident) on connaissait Amadeus, Julliard, Hagen, le Quartetto Italiano, l’Alban Berg un peu plus tard. J’en passe un certain nombre. Il y avait ce fichu rideau de fer qui, surtout dans les années 40 et 50, nous privait de ces immenses artistes (les Borodine déjà légendaires dans le bloc de l’Est) qui parcouraient l’ “empire” pour assouvir la fringale musicale (parfois contrainte) de l’ homo sovieticus (ou sovietico-satellitus) moyen.

Valentin Berlinsky fut donc celui qui fonda le plus prestigieux des quatuors soviétiques (il y en avait d’autres en territoires communistes, les Talich, les Smetana à Prague, le Quatuor Hongrois ou le Quatuor de Budapest); il était étudiant en 1944 (calculez vous-même son âge à l’époque) et le “Quatuor de la Philharmonie de Moscou” prit ainsi son envol, devenant “Borodine” en 1955.

Serafima Liberman, les 8 violoncellistes de la Fondation Gautier Capuçon © Studio Nath-Sam

Ici les avis divergent quelque peu. Bien sûr Berlinsky n’était pas seul. L’accompagnaient Rostislav Dubinsky, qui demeura premier violon pendant 31 ans, mais surtout l’altiste le plus célèbre du bloc soviétique, Rudolf Barchaï, dont la conjointe, Nina Barchaï fut “second violon” du quatuor pendant 6 ans. Mais on cite aussi au violoncelle un certain Mstislav Rostropovitch -et que faisait donc Berlinsky dans ce cas? Le “Quintette à deux violoncelles” de Schubert en unique nourriture?

Berlinsky (dit sa famille), qui fut le violoncelle du quatuor jusqu’à sa retraite en 2007 (pendant, donc, 63 ans), expliquait en rigolant que Rostropovitch n’était resté que quelques semaines, plus préoccupé du devant de la scène, et même encore plus devant quand il devint chef d’orchestre (devant mais de dos) Ce qui n’empêcha pas “Rostro” de jouer avec ses anciens camarades, comme Richter ou Guillels ou Oistrakh ou… Barchaï qui, lui-même, quitta le quatuor la même année que Nina.

Tchaikovsky, Borodine, Prokofiev à leur répertoire mais aussi tout le corpus d’un quatuor, bien évidemment. Et cependant une tendresse réelle pour Chostakovitch -15 quatuors à son actif- dont les Borodine firent une intégrale inégalée, la travaillant avec le compositeur lui-même. L’étrange est que les Borodine, qui existaient déjà dès le 4e quatuor du musicien, n’en créèrent aucun, tous, sauf le dernier, offert par Chostakovitch au Quatuor Beethoven, l’autre grand rival russe des Borodine.

Boris Andrianov © Studio Nath-Sam

Un livre est paru, de la petite-fille de Berlinsky, dont tous ceux qui l’avaient lu, en en parlant, donnaient… envie de le lire car ce n’est pas seulement une compilation, disaient-ils, de déclarations, bons mots, anecdotes, portraits de Berlinsky et de la vie d’un quatuor mais, plus largement, l’abord de l’histoire musicale d’un pays à une époque particulière, avec la difficulté à y être musicien, à y garder une personnalité forte (nécessaire à tout musicien) dans un système qui la refuse, à gérer à une certaine époque la possibilité (sous contrôle) d’aller jouer à l’étranger (les exemples de Noureev ou des Rostropovitch assez éclairants de ce point de vue), alors qu’évidemment Berlinsky et ses camarades étant des humains comme tous les autres (occidentaux particulièrement) avaient une curiosité des pays qu’ils visitaient qui ne pouvait être assouvie que très partiellement. Maria Matalaev, la petite-fille, nous racontant que son grand-père avait dans la deuxième partie de sa vie une caméra qu’il emportait toujours avec lui, multipliant les images volées, tremblées, prises d’un train, d’une voiture, d’un car, tant sa soif d’être (modestement) citoyen du monde avait été si longtemps, et probablement, entravée.

Le concert inaugural s’ouvrait par une suite de Bach (le pain quotidien du violoncelliste: sa fille racontait qu’au matin c’était la musique qui la réveillait, Bach constituant le petit-déjeuner de son père), la 3e donc, jouée de manière assez romantique par un interprète de quelque 50 ans, pas très connu en France mais beaucoup en Russie, Boris Andrianov, et qui ne fut pas un élève de Berlinsky. Et bien sûr un “vrai” quatuor ensuite, le jeune quatuor Van Kuijk dont le premier violon, Nicolas Van Kuijk, n’était pas là, remplacé par Daniel Kim. Un fougueux “Quartettsatz” de Schubert, ce “mouvement de quatuor” qui porte le numéro 12 -une de ces oeuvres de Schubert magnifique dont on ne sait si elle a été inachevée sciemment ou non.

Ludmila Berlinskaïa et la photo de son père © Studio Nath-Sam

Après les deux premiers violoncelles les huit autres apparaissaient. Dans une des oeuvres les plus célèbres pour cette formation, la fameuse “Bachiana Brasileira n° 5” de Villa-Lobos (fameuse aussi parce qu’elle ne ressemble à rien d’autre) Les 8 violoncellistes (de la fondation Gautier Capuçon), d’une stricte parité (4 garçons, 4 filles) jouent les uns la mélodie, les autres des pizzicati ravageurs. La jeune soprano russe, Serafima Liberman, a une très jolie voix (pas toujours bien projetée) mais on sent que la distance de Moscou à Rio la laisse un peu perplexe.

Les huit violoncellistes ne se contentaient pas de ces dix minutes pour prouver leur talent. Entre eux ils se livraient à une “Ode for Valentine’s Day” composé par le peu connu Alexandre Raskatov pour les 80 ans de Berlinsky. Musique âpre, fort bien écrite, avec une belle entente entre ces huit jeunes, mais intitulée “pour huit violoncelles et une bouteille de champagne”. Le champagne qu’ils se partageront sans doute, ce sera hors champ…

Pour finir un monument, où l’on retrouva les Van Kuijk et la fille de Berlinsky au piano, Ludmila Berlinskaïa: le 2e Quintette avec piano de Dvorak, que les Borodine ont joué si souvent avec Sviatoslav Richter. De ce chef-d’oeuvre gorgé de mélodies sublimes (le mouvement lent est à pleurer), Berlinskaïa et les Van Kuijk donnent une lecture d’une fougue et d’un engagement remarquables, dont la poésie pourrait pointer un peu plus. Il y aura trois jours supplémentaires de rencontres autour de musiciens français et russes, avec la venue, par exemple, du violoniste Dimitri Sitkovetsky ou de la pianiste Elisabeth Leonskaja.

Quand un des Borodine arrivait en retard aux répétitions (et ils avaient instauré des horaires d’une rigueur militaire) il était condamné par les autres à payer un coup à boire. Je ne suis pas sûr que les Russes aient besoin de cela pour ouvrir une bouteille. Mais en attendant, à leur santé à tous (Za vaché zdarovié, dit-on là-bas) et réécoutons les Borodine dans Chostakovitch.

Hommage à Valentin Berlinsky, le concert inaugural: Bach (Suite pour violoncelle seul n° 3) Schubert (Quartettsatz), Villa-Lobos (Bachiana Brasileira n° 5) Raskatov (Ode for Valentine’s Day pour 8 violoncelles et une bouteille de champagne) Dvorak (Quintette n° 2 pour piano et quatuor à cordes) Quatuor Van Kuijk. 8 violoncellistes de la Fondation Gautier Capuçon. Boris Andrianov (violoncelle) Serafima Liberman (soprano) Ludmila Berlinskaïa (piano) Salle Cortot, Paris, le 16 octobre

“Valentin Berlinsky, le quatuor d’une vie” de Maria Matalaev (MM Editions)