Ambronay, ombres d’été, soleil d’automne

L’incroyable festival: sa 46e édition dans ce petit village perdu du Bugey, autour d’une abbatiale bénédictine -fort ancienne cependant- où tout quasiment se passe, devant un public enthousiaste et fidèle venu d’on ne sait où -Lyon, nous dit-on, Bourg-en-Bresse, la Suisse. Tracez un triangle entre ces trois lieux: Ambronay se trouve au milieu mais pas si près. Et cependant… Ah! j’oubliais: c’est du baroque. Et l’on dit que ce public-là est encore plus acharné que les autres (quels sont donc les autres, d’ailleurs?)

Mariana Flores. A l’orgue, à gauche, Leonardo Garcia-Alarcon. Et les musiciens de “Cappella Mediterranea” © Bertrand Pichène

Donc mon deuxième Ambronay. Comparé à certains (aussi parmi mes confrères) qui en sont à leur 35e édition. On ne compte plus. Ambronay, c’est quatre week-ends de mi-septembre à début octobre, dans ce passage annuel de la douceur aux feuilles mortes. Ai-je dit quatre week-ends? Ah! non depuis cette année c’est trois: les fameuses restrictions de budget qui touchent de manière honteuse la culture, et souvent par les collectivités locales elles-mêmes: quand on est politique on ne fait pas dans la nuance mais plutôt dans le “virez-moi ces intellectuels”, sans s’occuper de l’électeur qui, lui, a un peu plus de goût et de culture en espérant qu’il saura se souvenir de tout cela en temps utile. Et même si les acteurs de la culture en question (petit discours, déjà entendu, avant le concert) ne sont pas irréprochables non plus en ménageant sous prétexte de proximité idéologique les socialistes héraultais par exemple au profit de la désastreuse présidente de la région Pays de Loire qui, il est vrai, assume avec fierté les désastres de sa politique.

La meilleure réponse -encore faut-il le faire savoir et il n’est pire sourd…-, ce sont des salles pleines et enthousiastes, pour ce prochain week-end (et dernier) où, de Raphaël Pichon aux “Musiciens de Saint-Julien”, on ne s’ennuiera guère.

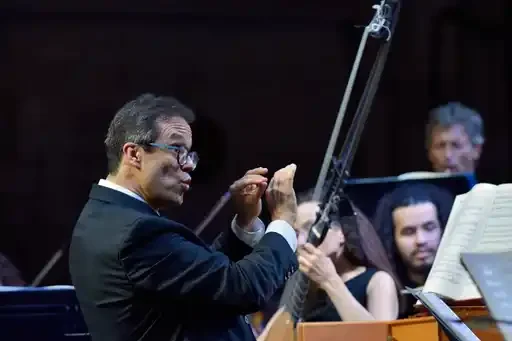

Leoanrdo Garcia-Alarcon © Bertrand Pichène

Le “héros” de notre week-end à nous avait droit à deux concerts: Leonardo Garcia-Alarcon fêtait les 20 ans de sa “Cappella Mediterranea”, avec, de plus, dans le beau cloître gothique de l’abbaye, une jolie exposition sur les grands moments de cette aventure qui se poursuit. Et de quelle manière! Samedi soir c’était le “Acis et Galatée” de Haendel, un Haendel juvénile de 23 ans d’une folle inventivité -ce bonheur d’un jeune génie qui essaie des combinaisons de voix, de timbres, d’instruments et voix mêlés. L’oeuvre fera son succès à Naples mais c’est la version en anglais qui nous était proposée et qui fut créée beaucoup plus tard, en 1731.

Sous la direction à la fois survoltée et discrète de Garcia-Alarcon (dans un français mâtiné d’accent il nous avait conté d’abord le génie haendelien, comme si nous en avions douté!) on suivait la triste histoire du malheureux Atis, fou amoureux de la belle Galatée mais tué d’un coup… de rocher par le cyclope Polyphème tout aussi amoureux de la nymphe. Heureusement, comme une nymphe a un statut de (petite) déesse, elle put réincarner Atis en fontaine (comment fait-on l’amour avec une fontaine?)

Charlotte Bowden et Hugo Hymas dans le “Atis et Galatée” © Bertrand Pichène

Déchaînement d’un orchestre riche en cordes et varié pour l’époque (flûte, hautbois, basson, harpe, archiluth, théorbe, clavecin et orgue), déchaînement de chanteurs galvanisés par leur chef et l’engagement des musiciens: l’Acis du jeune ténor anglais Hugo Hymas, incroyable d’énergie et de présence, au détriment parfois de notes imprécises, heureusement vite corrigées; le Polyphème que la basse suédoise Staffan Liljas s’amusait beaucoup à rendre plus démoniaque que jaloux. De belles interventions du Damon de Valerio Contaldo ou du Corydon de Nicholas Scott. Et l’on aimerait réentendre, venu du choeur, le contre-ténor Leandro Marziotte. Quant à Charlotte Bowden, elle fut une jolie Galatée, un peu placide, mais les nymphes ne sont pas réputées non plus pour leur tempérament de feu.

Au contraire de Mariana Flores, madame Garcia-Alarcon à la ville. Quelle voix! Et quel tempérament de comédienne! Presqu’un peu trop, à la manière de ces Espagnoles (même si elle est argentine) qu’on croit si souvent marquées, d’où qu’elles soient, par les couleurs brûlantes du flamenco. Son mari nous avait déjà conté (quel conférencier musical il pourrait être!) la création des premiers théâtres couverts de Vicence, Florence et puis Venise, avant de donner la place aux “Donne di Cavalli”: les femmes de ce Francesco Cavalli, Lombard très vite attaché à la Sérénissime et que Garcia-Alarcon a contribué à faire redécouvrir, ce sont à la fois les héroïnes du maître, furieuse (Junon), sensuelle (Vénus) ou accablée (Diomède), ce que fut tout à la fois Mariana Flores…

Sébastien Daucé, Lysandre Châlon © Bertrand Pichène

Mais il y a mieux: les femmes de Cavalli, ce sont aussi ses élèves. A la fois la méconnue Antonia Bembo qui partit ensuite à la cour de Louis XIV et la plus connue Barbara Strozzi dont on eut l’occasion de saisir différents aspects d’une musique brillante, sensuelle, furieusement dramatique, déclamatoire dans le bon sens, où les larmes (“Lagrime mie”) côtoient le désarroi (“Che si puo fare”, que peut-on y faire?), où le désespoir (“Voglio, voglio morire”, je veux, simplement, mourir) convoque la surprise (“E pazzo il mio cuore”, Mon coeur est un fol enfant), et pour mimer ce coeur fou Flores est impayable.

Autour de Cavalli, Strozzi et Bembo d’autres, du même style, Marini, Merula ou Castello, en respirations à un programme où Flores, la voix qui poignarde les voûtes, se donne en provoquant un triomphe, jusqu’à une mélodie argentine offerte en bis (avec le soutien du théorbe de Quito Gato) et qui vous étreint.

Difficile après cela de se mesurer, allez-vous dire. Mais pas du tout: surtout avec un outsider de poids, Bach soi-même. L’excellent ensemble “Correspondances” de Sébastien Daucé (chef sobre, en chemise blanche, et qui a, dans sa gestuelle, une souplesse au ralenti de cinéma muet) proposait trois “cantates de jeunesse” du maître, les BWV 131, 106 et 4, dans l’ordre. La toute première jamais composée par Bach serait la BWV 131 qui est, pour moi, la plus belle des trois et la plus inventive: cet air magnifique du baryton (l’excellent Lysandre Châlon) accompagné par quelques voix sopranos du choeur, avec hautbois et violoncelles. Puis le très beau ténor de Florian Sievers soutenu par les autres ténors et les mezzos. Jeu de combinaisons instrumentales et vocales, exactement comme chez Haendel, et la coïncidence (sûrement non fortuite) que ces trois cantates datent de 1707-1708, d’un Bach de 22-23 ans aussi, comme Haendel, et de mêmes années que l’ “Acis” puisqu’ils n’avaient que quelques semaines de différence (le troisième larron de cette faste année 1685 étant Domenico Scarlatti)

L’ensemble “Cantoria” © Bertrand Pichène

Le superbe hautbois d’amour de Johanne Maître accompagnait le choeur initial de cette cantate, comme les deux flûtes (Lucille Perret, Matthieu Bertaud) le faisaient pour la BWV 106 et les deux violons (Simon Pierre et Paul Monteiro) pour la BWV 4, sans doute la plus connue (“Christ lag in Todesbanden”, Christ gisait dans les bandages de la mort), injustement pour les deux autres.

Il y eut aussi, dans la si belle abbatiale (les stalles, avec ses petits personnages de moinillons sculptés en face à face, sont exquises), un concert où je me suis bien ennuyé, mais c’est de ma faute. Pas de l’ensemble espagnol Cantoria (dirigé par l’un des ténors,Jorge Losana) impeccable d’enthousiasme et de cohérence. Mais parce que, dans mon apprentissage plus difficile de la musique ancienne, je ne peux non plus remonter trop loin. Certains vont hurler: la “Messe du pape Marcel” de Palestrina m’ennuie profondément, et même serait-elle chantée par des Pavarotti et des Callas de choeur. Curieusement Cantoria saucissonnait cette messe d’airs sacrés de l’élève de Palestrina, Tomas Luis de Victoria -espagnol comme eux mais comme ses textes sont en latin…- et cela passaIt mieux.

Les jeunes femmes polonaises de Cohaere © Bertrand Pichène

Ambronay, comme dans tout bon festival qui se respecte, a son espace de découverte, dans un lieu plus intime, la salle Monteverdi. L’occasion de découvrir un ensemble de jeunes femmes polonaises (violon, violoncelle, orgue et clavecin, flûte) -comme quoi toute l’Europe désormais se passionne pour le baroque- qui, de plus, nous font découvrir un compositeur français oublié, Pierre Gaultier, dit Gautier de Marseille, qui obtint du coléreux Lully, maître des musiciens à la cour de Louis XIV, de créer un opéra, à Marseille justement. Lully accepta: l’établissement étant bien éloigné de Versailles, il ne pouvait faire d’ombre à l’Italien. Le nouvel opéra rayonna depuis Toulon jusqu’à Montpellier et c’est en revenant de cette bonne ville que Gautier périt dans un naufrage au large de Sète -quelle idée aussi d’affronter les vents méditerranéens au mois de décembre!

Les pièces instrumentales défendues par nos Polonaises (Ensemble Cohaere) ont du charme. Elles sont sans doute un peu fragiles pour remplir un concert entier mais il y a dans ces suites souvent dansées, gavottes ou rigaudons, aux titres évocateurs (“L’embarras de Paris”, “Les Matelots”, “Les prisons”, “Airs des paysans et des Pastres”), une saveur populaire qui nous rappelle que, loin de Versailles, la France, selon le mot de Pierre Goubert, était composée de 20 millions de Français. Et du groupe on aura retenu d’abord le violoncelle fougueux et fort musicien de Monika Hartmann.

Pernelle Mazorati, Thomas Vincent © Bertrand Pichène

Ils se nomment Thomas Vincent et Pernelle Marzorati. Lui joue du luth baroque, elle de la harpe. Ils sont partis de compositions de Haydn pour luth et deux instruments, le violon et le violoncelle. Ceux-ci sont transcrits à la harpe. Autour de Haydn, des musiciens qui lui étaient attachés à la cour des Esterhazy et souvent luthistes, Johann Kropfgans ou Adam Falckenhagen. On y ajoutera une dose du harpiste (plus connu) Jean-Baptiste Krumpholtz. Evidemment c’est Haydn qui l’emporte. Etait-il nécessaire de doubler les oeuvres de ces compositeurs méconnus? Une aurait suffi. Car il n’y a pas de secret, et pas de génie ignoré. Le génie, c’est Haydn. En outre, est-ce la faute de Thomas Vincent, de son luth, du déséquilibre entre celui-ci et la harpe, instrument pourtant discret? Le luth, malgré de belles fulgurances, peine à exister. Mais on aura envie de réentendre Marzorati, aussi dans un répertoire plus contemporain, musicienne de belle présence.

Julien Clément © Bertrand Pichène

J’en aurai fini (jusqu’à l’an prochain) avec le spectacle pour enfants (et plus grands) du dimanche matin, où la musique était un accompagnement -du batteur Pierre Pollet avec des vocoders. Mais le spectacle était surtout assuré par un merveilleux circassien, Julien Clément (il a fait l’école de Châlons) qui, entre jonglage et danse, nous montre tout ce qu’on peut faire avec quelques balles et des manches à balai… ainsi que son propre corps, d’une souplesse et d’un engagement rare. C’est ravissant, virtuose, d’une grâce exquise, par un garçon qui, nous disait-il, a commencé très tôt. Et l’on se dit qu’on a dû nous-mêmes rater quelque chose quand on était enfant.

Ensemble Cohaere: oeuvres de Gautier de Marseille

. Bach: Cantates BWV 131, 106 et 4. Solistes et Ensemble “Correspondances”, direction Sébastien Daucé

Palestrina: Messe du pape Marcel. Victoria: Pièces sacrées. Cantoria, direction Jorge Losana

Haendel: Acis et Galatée. Solistes et Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia-Alarcon

“S’assurer de ses propres murmures” Collectif Petit Travers: Julien Clément (jonglage) Pierre Pollet (batterie)

Oeuvres de Kropfgans, Falckenhagen, Krumpholtz, Haydn. Les Accords nouveaux (Thomas Vincent, luth baroque. Pernelle Marzorati, harpe)

“Le donne di Cavalli”, oeuvres de Cavalli, Strozzi, Caccini, Bembo, Marini, Merula, Castello. Mariana Flores, soprano. Membres de Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia-Alarcon.

Festival d’Ambronay les 19, 20 et 21 septembre.

Cd des “Accords nouveaux” et de “Cohaere” disponibles (Edition du festival d’Ambronay)